La performance Daughters di Teodora Grano all’interno del Festival Interazioni

Condotti all’interno di una stanza scura, ci posizioniamo di fronte ad una grande vetrata a tutta parete divisa in due lastre verticali. Uno schermo televisivo posto in basso blocca per metà la visione al di fuori del vetro di destra. Oltre la vetrata, su una stretta pedana che fa da palco sullo sfondo di un cortile colorato e adorno di piante e luminarie, la performer Teodora Grano ci attende, immobile, in piedi dietro il vetro di sinistra: i lunghi capelli corvini sciolti sulla maglia candida, un corpo da bambina, si lascia guardare senza dar segno di accorgersi di noi che la osserviamo nel buio, incantati come davanti ad un acquario. La scena scivola gradualmente nelle braccia della sera quando, nella stanza, iniziano a scorrere frasi sullo schermo nero, ora veloci ora lente. Come su una lavagna luminosa, ogni segno grafico riproduce il movimento di una mano invisibile, lasciandoci leggere le parole in divenire. Teodora inizia lentamente a muoversi, trasognanta, in uno spazio senza tempo: accarezza le fronde dell’alberello di ulivo sulla sinistra, cammina avanti e indietro, percorre il cortile accennando passi di danza, a volte scomparendo alla vista per intero o parzialmente. Il corpo della danzatrice non è al centro dell’attenzione, appare e scompare, mentre il movimento è dettato piuttosto dall’andamento della scrittura e dallo sguardo di chi osserva la scena e legge il testo nel buio di uno spazio quasi uterino.

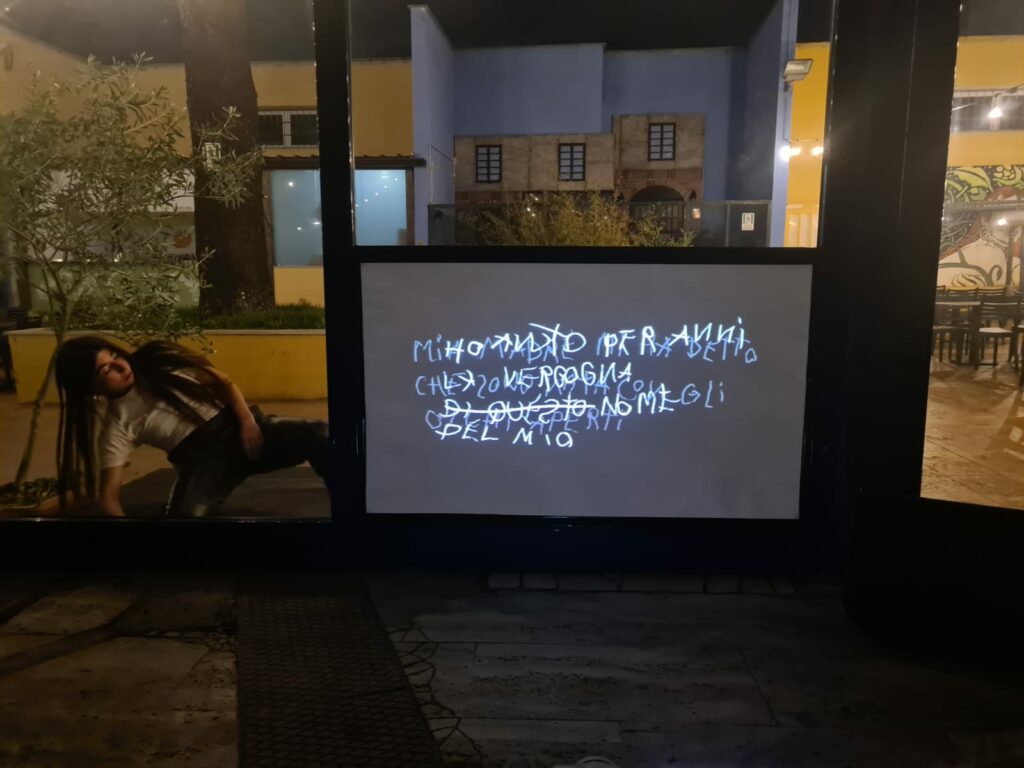

Poi la danzatrice si sdraia supina a ridosso della vetrata, con le gambe nascoste dallo schermo. Il suo corpo sembra fuoriuscire dalle parole che continuano a rincorrersi luminose, o meglio sgambettano sullo schermo in un prolungamento del corpo.

“Ho una figlia ma non sono sua madre.

E non abbiamo in comune

nessuna parte del nostro codice genetico.

Sono io che le somiglio tantissimo.”

Sin dal titolo Daughters della performance, Teodora Grano ci catapulta nel cuore della sua ricerca artistica, facendoci riflettere sul significato delle parole in una lingua e sulle sue connotazioni semantiche. Che cos’è un figlio? Nelle società occidentali è ormai sempre più frequente far parte di famiglie allargate, in cui le definizioni tradizionali faticano a descrivere in modo semplice i legami reciproci. Oggigiorno esistono famiglie i cui membri non sono uniti da consanguineità ma non per questo si sentono meno genitori, figli, ecc. E spesso si somigliano, tantissimo, forse anche più dei consanguinei.

“Quando ci chiedono cosa siamo, noi, non sappiamo cosa dire.

Ci guardiamo. E sorridiamo.

Quel sorriso, è una parola segreta.”

Partendo da una questione tanto privata quanto universale, l’artista mette quindi in discussione la concezione univoca dell’essere figlie e, al contempo, l’uso della lingua, la lingua madre – o matrigna se straniera. Daughters, cioè figlie. Figlie, l’una dell’altra: complici nonché depositarie di un nuovo codice, non genetico. Uno sguardo, e un sorriso, bastano per scardinare definizioni e certezze assolute. Per evocare mondi e scenari futuri.

Ma non è tutto. Perché Teodora è figlia prima ancora che madre.

“MIA MADRE MI HA DETTO CHE SONO NATA CON GLI OCCHI APERTI.

(MI SONO SENTITA VISTA, HA RIPETUTO SOTTOVOCE)”

A metà performance la scrittura sullo schermo si trasfigura divenendo quasi inintellegibile: è la grafia della mano sinistra, la mano non dominante di Teodora.

Scrivere con la mano “altra da sé” per l’artista non è un mero esercizio ludico, è una pratica parte integrante della ricerca sul rapporto tra scrittura e corpo, sperimentata anche con i partecipanti al laboratorio che precedeva di un giorno l’esibizione. Per Teodora lingua/scrittura e danza sono due linguaggi incarnati l’uno nell’altro, che partono dal corpo, lo muovono, ne sono mossi. Scrivere con la sinistra serve per smuovere il corpo e penetrare nell’emisfero — che potremmo denominare mente-cuore — in cui sono sedimentati pensieri emozioni gesti sensazioni. Serve ad avvicinarsi fisicamente alla lingua madre, passata attraverso il liquido amniotico, fatta di stimoli chimici ancor prima che uditivi. La lingua che poi scorre nel latte materno e infonde in ognuno di noi la vita. E l’identità.

“MI CHIAMO TEODORA

MOLTE COSE SONO DIPESE DA QUESTO NOME”

Teodora: dal greco, dono degli dei. Un figlio è infatti una benedizione. Mentre il nome, non sempre lo è. Siamo come siamo stati chiamati, il nome ci identifica, ovvero ci dona un’identità, inesorabilmente.

“HO AVUTO PER ANNI

LA VERGOGNA DI QUESTO (cancellato) DEL MIO NOME”

L’indagine continua dunque intorno al tema dell’identità che per ognuno di noi è un lungo viaggio periglioso iniziato proprio con l’imposizione del nome. Il nome è il tuo destino, e col destino non si scherza. Lo sanno bene a Taiwan, dove la scelta del nome per un bambino avviene nei due mesi successivi alla nascita sotto la guida di uno sciamano, consultato per decidere i caratteri cinesi dopo complessi calcoli basati sul libro I Ching (il testo sacro del taoismo) e riti divinatori — fermo restando che il nome nel corso della vita potrà essere modificato a seguito di avversità, per aggirare la mala sorte.

“SE QUESTE MANI

DIVENTANO UNA FRASE…”

La performance Daughters si muove quindi su più livelli di indagine: su due linguaggi, ovvero la lingua/scrittura e la danza; la lingua madre e il concetto di identità. Ma è la scrittura col suo potenziale coreografico a rappresentare per l’artista lo strumento più utile a smuovere il corpo e il pensiero: il movimento della mano e la traccia grafica che ne risulta servono infatti a scandagliare angoli reconditi nell’oceano del cervello, in cerca di sedimenti di ricordi immagini sensazioni con cui “riannodare i fili di passati che non passano”, a caccia di coralli con cui cesellare monili di nuovo senso da sfoggiare nel futuro, presente e prossimo.

“COME L’ULTIMA IMMAGINE

PRIMA DELLA FINE DEL MONDO

…

E L’ULTIMA PAROLA

CHE RIMANE

È IMMENSA”

Dorina Alimonti